Salah satu ilusi penting dan berbahaya yang beredar di kalangan kaum Kiri adalah berpikir bahwa musuh dari musuhku adalah selalu berarti ia kawanku. Saat mereka yang mengklaim memusuhi kapitalisme telah menempati skala terkecil dari seluruh segmen masyarakat, terlebih lagi di Indonesia, mereka yang menyebut diri mereka radikal itu justru masih menerima dengan tangan terbuka tatanan masyarakat saat ini dalam level ketidaksadarannya. Hal ini hanya menjadikan mereka sebagai oposisi yang tepat dengan definisi dalam masyarakat, sebuah oposisi yang masih berbicara dengan bahasa sistem saat ini.

Apa yang menjadi fokus kami dalam artikel ini adalah kemunculan ideologi anarkis modern di tengah-tengah gerakan Kiri di Indonesia. Anarkisme menurut definisinya akan beroposisi dengan seluruh bentuk pemerintahan dan ini adalah sebuah definisi akhir yang disetujui bersama. Dalam “gerakan anarkis”, banyak individu yang memang berkomitmen penuh, melakukan aktifitasnya demi terciptanya sebuah revolusi proletarian. Kritik kami bukanlah bertujuan untuk mengabaikan niat baik orang-orang tersebut ataupun memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Kami bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana menerima ideologi anarkis sebenarnya justru dapat menegasikan gol-gol mereka sendiri.

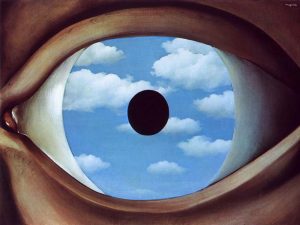

Sangat kontras dengan opini popular, ideologi bukanlah sebuah dosa asal. Ia juga bukan sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang tanpa dapat terelakkan. Ia adalah sebuah fenomena kapitalisme; “ide tentang kekuasaan/ide yang melayani kekuasaan”. Spectacle, kebohongan utama dalam masyarakat Dunia Tontonan, terletak dalam penyeimbangan kekuasaan kelas. Saat segala macam distorsi telah mendukung spectacle, sistem saat ini hanya menyebarkan ide yang dimainkan sedemikian rupa sehingga ia dapat menjadi sebuah kebohongan. Maka, kami juga bertujuan untuk memperlihatkan dengan tepat peran yang dimainkan oleh anarkisme dalam sebuah dialog spectacle dengan dirinya sendiri.

Kaum Kiri

Mereka (kaum Bolshevik) sedang berusaha untuk menciptakan sebuah “gagasan dominan” yang baru, tanpa sebenarnya pernah benar-benar melawan ide tentang pemerintahan.

Menolak konsep “Kanan” dan “Kiri”. Harapan-harapan tersebut, yang juga bergema melalui banyak pemikir politis yang “netral”, hadir dari sebuah hasrat untuk melarikan diri dari tekanan sejarah. Dengan “melarikan diri dari pelabelan- pelabelan pemberontakan dan pendefinisian ulang radikalisme”, mereka yang berada dalam definisi kaum Kiri sekarang berpartisipasi dalam bidang politik agar dapat melindungi diri mereka sendiri dari pengasosiasian dengan para pendahulu mereka, dari liberalisme hingga Bolshevikisme.

Sialnya bagi mereka yang rasional tersebut, ketertarikan dalam sektor manajerial agar dapat melarikan diri dari sejarahnya yang hina sebagai kaum Kiri tidaklah sebesar ketertarikan untuk dapat bekerja sama sebagai kaum Kiri. Kaum Kiri, dari partai Komunis hingga para sosialis reformis, telah menjadi sektor “rasional” dari kaum borjuis, sektor yang paling berorientasi pada pembentukan kapitalisme negara.

Kaum Kiri dapat tampil dalam banyak bentuk. Baik ia “radikal” ataupun “reformis”, serikat-serikat pekerja menunjukkan bagaimana peran kaum Kiri dalam tataran hidup keseharian. Asosiasi pekerja dengan boss dan institusi negara, hampir selalu dapat ditemukan dan dianggap wajar, sejak ketiga pihak tersebut pada dasarnya adalah jaring pengaman sosial. Serikat pekerja, dalam hampir seluruh waktunya dihabiskan sebagai sebuah badan pengontrol pekerja agar tetap dapat berada di jalur, meminta kenaikan upah yang disaat yang sama juga meminta para pekerja agar bertingkah sesuai jalur hukum. Apa yang membedakan serikat pekerja dengan sebuah tinja adalah kemampuan mereka dalam “merepresentasikan” pekerja. Saat para pekerja tetap terisolasi dalam pekerjaan dan peran mereka sebagai pekerja, serikat pekerja dapat tampil sebagai sebuah ekspresi atas “aspirasi” para pekerja. Serikat pekerja juga dapat menjadi sangat represif saat para pekerja di bawahnya menjadi terlalu militan untuk dapat menerima tuntutan pasar. Ia akan beraksi mengontrol “perjuangan” dan memandulkan setiap aksi radikal yang seringkali dimunculkan oleh para pekerja.

Sistem proteksi seperti ini dapat disamakan dengan kerja-kerja badan amal, organisasi keagamaan, atau politik “progresif”. Tanpa membutuhkan kesadaran yang buruk, kaum Kiri berdiri demi terciptanya keadilan dalam sistem saat ini. Bagi konsumer, pembayar pajak atau borjuis kecil diberikan hak untuk mempertontonkan fungsi mereka dalam masyarakat. Setiap tuntutan proletariat akan digodok agar dapat menjadi “program televisi yang berkualitas” atau menjadi tuntutan hak untuk bekerja.

Birokrasi

Birokrasi adalah tempat dimana kaum Kiri disempurnakan perannya. Sebagaimana di abad pertengahan para raja tergantung pada para pendeta dan penasehatnya untuk menjustifikasi hak-hak suci bagi raja untuk memerintah, negara kapitalis juga membutuhkan ideologi untuk menciptakan sebuah teologi bagi negara untuk menjustifikasi pemerintahannya. Ideologi Kiri adalah sebuah tipe birokrasi; hal-hal yang memiliki kecenderungan menuju pembentukan sebuah sistem kapitalisme negara yang murni.

Saat kaum Kiri adalah pelayan dan penjustifikasi negara, retorika kaum Kiri selalu berorientasi tentang perubahan dalam masyarakat. Hal ini memang alamiah semenjak banyak varietas Kiri dibentuk sebagaimana birokrasi juga berusaha bertahan hidup di tengah perubahan masyarakat. Contoh paling utama dan paling nyata adalah kasus dimana Bolshevik sendiri yang sebenarnya memimpin (dan menghancurkan) revolusi Rusia. Tetapi bagaimanapun juga, kaum Kiri memang selalu tampil sebagai manajer militansi kelas proletar hanya selama terjadinya krisis dalam masyarakat; sementara dalam kesehariannya mereka beraksi tergantung pada peran mereka sebagai sub-boss di tengah masyarakat demi menjaga keutuhan posisinya.

Praktek terbuka grup-grup ekstrimis di Indonesia adalah berupa tentangan terhadap grup di atas mereka dalam sebuah legitimasi politik yang hirarkis. Lantas setiap grup juga akan mengekor grup lainnya yang secara visual memang mulai tampak menjadi “mainstream”. PKI berusaha untuk digantikan oleh PRD. PRD juga berusaha digantikan oleh PDS. Saat seluruh grup Leninis berkomitmen tinggi membentuk forum- forum, diskusi dan debat, juga pendistribusian materi-materi revolusioner, seluruh usaha mereka menjadi berhenti di level yang imbisil sejak mereka melakukan seluruh hal tersebut hanya untuk merekrut kader-kader baru.

Asosiasi-asosiasi yang dibentuk oleh grup-grup radikal, seperti PRD dengan politisi-politisi mainstream sebenarnya jelas sangat memalukan bagi grup itu sendiri. Di saat yang sama, semua elit-elit grup radikal di Indonesia biasanya dapat saling berdampingan erat di sebuah pesta diskusi akademis. Persatuan seluruh grup radikal tersebut lantas jadi sebuah praktek yang menyedihkan, karena ia bukan demi sebuah kesamaan program. Mereka bersatu sebagai sebuah jaringan birokratis yang berusaha menggali lubang bagi diri mereka sendiri.

Rekonstitusi Kaum Kiri

Amnesia massa yang saling dibagi-bagi sesama kaum Kiri, telah memperlihatkan bahwa kaum Kiri sebenarnya bergerak menuju sebuah bentuk baru bagi dirinya sendiri, bentuk yang melayani krisis kapital. Ideologi-ideologi sekarang diciptakan oleh para anarkis, “neoliberalis”, dan dekonstruksionis saat kaum Kiri sekali lagi dalam bentuknya yang baru, merekonstitusi diri untuk mempertahankan sistem dengan tampil sebagai oposisinya. (Apabila rekonstitusi ini adalah sepanci sup, maka kaum Kiri dapat diumpamakan sebagai tepung birokrasi; tambahkan sedikit air untuk membuat sup Stalinis, tambahkan sedikit susu untuk membuat sup Anarkis, dsb.).

Sejak tahun 1917, kaum Kiri telah didominasi oleh ide-ide tentang sistem pemerintahan. Hadirnya Stalinis setelahnya, yang memegang tampuk pimpinan dan menjadikan negara semakin absolut adalah sesuatu yang alamiah, dan menjadikan kelompok tersebut sebagai kelompok paling ideal di antara para birokrat. Birokrasi dapat memperlihatkan “keniscayaan saintifik”nya dalam level yang paling kejam. Partai- partai komunis yang lantas bermunculan dimana-mana, bisa dipahami sebagai hasil dari keniscayaan ini.

Saat ini, bagaimanapun juga, konversi Rusia menjadi kapitalisme gaya Barat telah mengenyahkan dasar bagi dominasi Stalinisme pada kaum Kiri. Dominasi kapitalisme atas dunia telah menjadi semakin jelas, sebagaimana ia juga semakin jauh membawa dunia ke jurang krisis. Dengan pengenyahan dasar bagi dominasi Stalinisme, kaum Kiri harus menemukan trik-trik lain, yang cocok untuk diterapkan pada era pasar bebas sekarang ini. Stalinisme nyatanya tak pernah lenyap, tetapi ia justru memperbanyak diri dalam berbagai bentuknya. Dan anarkisme kini tampil sebagai oposisi paling loyal terhadap Stalinisme, sementara Stalinisme menjadi oposisi paling loyal terhadap pasar bebas.

Profesor linguistik dunia yang terkenal, Noam Chomsky telah menunjukkan pada kita semua tentang bagaimana brand-brand baru yang sebenarnya merupakan sebuah tipuan tetap dibutuhkan oleh kaum Kiri. Walaupun Stalinisme, dalam bentuk nasionalisme Dunia Ketiga, saat ini dilapangkan jalannya oleh kapitalisme untuk negara-negara Dunia Ketiga, yang tak menemukan gandengan ideologisnya pada negara- negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Maka mereka yang memproklamirkan diri sebagai “simpatisan anarkis” jelas dibutuhkan untuk mempertahankan berbagai geng-geng pembebasan nasional Stalinis di seluruh dunia (pro terhadap pemerintahan Saddam Husein, misalnya dalam kasus Perang Irak kemarin). Chomsky sendiri, tetap saja sekedar jadi sebuah bentuk paling advance yang menghadirkan kebenaran parsial, yang melindungi kebohongan menyeluruh dari dunia kapital. Chomsky memang telah mencatat rekor dalam mendokumentasikan setiap kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah Barat dan simpatisannya, tapi tak pernah sekalipun ia berspekulasi tentang sebab-sebab dari itu semua selain hanya menyoroti hasilnya, yaitu kebangkrutan moral para intelektual Amerika.

Anarkis-anarkis revolusioner dapat melihat kesempatan untuk menjadi kekuatan yang lebih kuat dengan menarik keuntungan dari kekacauan di tubuh Leninisme dan memperlihatkan “bagaimana Leninisme salah dan anarkisme benar”. Tentu saja, pemahaman mengenai anarkisme seperti itu benar-benar keliru; kaum Kiri Leninis juga tak sepenuhnya salah. Yang perlu dibeberkan adalah melihat dari sudut pandang yang menelanjangi ketertarikan para Leninis yang berada dalam posisi sebagai anggota dari elit yang teredukasi dengan sempurna; jika revolusi berjalan sukses, maka mereka bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam sebuah birokrasi baru, karena partai akan memberikan posisi yang terbaik bagi mereka sebagai pemimpin dalam grup-grup mikro, yang memberikan mereka kekuasaan untuk memuaskan hasrat sadomasokistik mereka.

Tetapi begitupun anarkisme, ia justru menyalahpahami dirinya sendiri. Para anarkis mestinya sadar bahwa mereka tak memiliki lagi kemampuan untuk membentuk lagi sebuah tipe organisasi berbasis massa yang pernah eksis di Spanyol, Rusia dan Italia. Alasannya bukanlah pada penghianatan yang dilakukan secara ideologis oleh para anarkis sendiri (anarkis-anarkis Spanyol tersebut bergabung dengan pemerintahan Republikan Spanyol), melainkan karena tipuan-tipuan dan imaji yang ironisnya justru diadaptasi oleh mereka yang mengklaim dirinya anarkis. Di Indonesia misalnya, anarkisme tidaklah menjadi subsektor dari gerakan proletariat, ia hanya menjadi subsektor dari kaum Kiri yang terpinggirkan sehingga hanya mendapatkan tempatnya di tengah kultur punk rock yang tak berbahaya sama sekali.

Semenjak ia tak menemukan tempatnya di tengah-tengah kaum Kiri, ia tak dapat menahan kooptasi ideologi Kiri atau bahkan ia juga dapat digunakan demi kepentingan kaum reformis, dengan isu-isu yang juga reformis tentu saja. (Perhatikan bagaimana Food Not Bombs menjadi populer di beberapa kota di Indonesia, tetapi hadir dengan konsep amal yang reformis, ia tidak hadir sebagai sebuah gerakan konsolidasi komunitas yang baru). Saat para anarkis berpikir bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berarti, mereka justru terus bergerak menuju ideologi Kiri yang generik, bukannya menuju anarkisme. Anarkisme mainstream misalnya, ia telah mencapai titik dimana teori-teori revolusioner biasanya tereduksi menjadi sekedar pertanyaan moralis, pertanyaan yang tak perlu dasar pemikiran apapun selain hanya sekedar diperlukan perilaku pengorbanan diri dari para pemuda-pemudi kelas menengah.

Anarkisme di Indonesia semakin diperlukan oleh kaum Kiri, untuk menanggulangi semakin lemahnya peran mereka sendiri sebagai pelindung sistem kapitalisme. Sebagaimana kelas birokratis melemah, ia tak dapat lagi melindungi diri dengan menggunakan sains ataupun mitos modernitas, kini ia harus menggunakan moralitas, menghembuskan nafas-nafas religius. Perhatikan saja bagaimana kini kepentingan negara selalu diproteksi dengan isu-isu religius, dan bahkan juga oleh pemuka-pemuka agama itu sendiri.

Apa yang sebenarnya kita lihat saat ini sebenarnya bukanlah meningkat dan makin menyebarnya anarkisme, melainkan semakin memuncaknya transformasi kelas birokratis. Isu moral jelas melayani tujuan yang sama saat kekuasaan sains mulai kehilangan taringnya. Anarkisme dapat melayani kaum Kiri, tetapi hanya saat ia sendiri dihancurkan berkeping-keping terlebih dahulu sebelum ia memperbolehkan para intelektual Kiri mengambil alih eksistensi di dalamnya. Maka tak heran saat nyaris seluruh grup-grup anarkis di Indonesia (yang jumlahnya juga sangat sedikit) menjadi tak lebih dari sekedar boneka kaum Kiri.

Sekarang, kemungkinan bagi terjadinya revolusi Leninis di negara Dunia Pertama tampaknya sangat tak mungkin, maka target utama bagi para intelektual Kiri adalah dengan memposisikan diri untuk melindungi “revolusi-revolusi” negara Dunia Ketiga (dimana birokrat lokal mengambil alih kekuasaan dari despot-despot kekuasaan Amerika Serikat dan kroninya). Ini semua adalah tentang bagaimana ketertarikan kelas dipersatukan, dari Indonesia hingga Afghanistan dan Irak, para birokrat Dunia Ketiga adalah bagian dari kelas “manajerial” borjuis kecil yang sama. Sekali lagi, apa baiknya pemerintahan Taliban dan Saddam dibandingkan dengan negara kapitalis Barat, selain bahwa hanya karena mereka mengusung sentimen religius.

Moralisme adalah retorika yang memberi kesempatan bagi anarkisme untuk merekrut mahasiswa- mahasiswi yang emosional dan kehilangan arah (arti dari kehilangan arah disini tidak dimaksudkan sebagai sebuah hinaan, tetapi sebagai sebuah kata ganti yang lebih sopan daripada membeberkan langsung tentang bagaimana mahasiswa sebenarnya adalah grup inisiasi bagi keterlibatannya di kemudian hari di dunia kapitalisme), “Sejak revolusi tak ada lagi, kita harus mulai melakukan sesuatu untuk mengimprovisasikan dunia sekeliling kita!” (dengan mendukung grup-grup religius kampus atau isu-isu yang dibawa Aa’ Gym misalnya, yang mereka kalkulasikan jelas lebih baik daripada kapitalisme. Ha!).

Anarkisme menggantikan sisi saintifik Marxis-Leninisme dengan sebuah agnostikisme yang lengkap tentang hasil dari setiap aksi yang telah dilakukan. Dari para penggemar Noam Chomsky hingga aksi pasifis kaum Kiri, semua isu-isu moral membantu para intelektual Kiri mendapatkan kemungkinan untuk menjadi dominan, melalui visi metafisik tentang apa yang benar dan apa yang salah. Melalui grup-grup kecil anarkis, spiritualitas dibiarkan mendominasi agitasi mereka, yang sebenarnya menenangkan hasil opresi kelas birokrat. Unjung-ujungnya, mereka akan tampil sebagai aksi-aksi reformis dalam konteks bahwa “itulah yang paling radikal yang bisa dilakukan saat ini.”

Kebingungan Filsafat

Beberapa shift telah berjalan hingga saat ini, dengan cara rekuperasi hasrat perubahan yang satu kepada yang lainnya, dari romantisme hingga Leninisme hingga pasifis yang lekas berpuas diri seperti para vegetarian, kaum Luddit yang anti teknologi. Kaum Kiri yang telah berekonstitusi tersebut perlu untuk mengurangi segala bentuk pertanyaan pada satu bentuk pertanyaan saja: “sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik.” Kalau kamu bertanya siapakah “kita” yang dimaksud disitu, tentang apa yang dimaksud dengan “menjadi lebih baik”, mengapa hanya berpikir tentang terminologi “sekarang” saja, maka bukannya mendapatkan jawaban, malah kamu akan mendapat sebuah represi (dalam level psikologis ataupun organisasional).

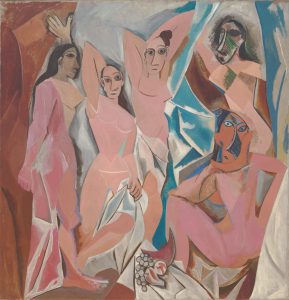

Sebagaimana kaum Kiri telah bergerak untuk mendapatkan pengakuan dengan menggunakan moralitas, bukannya sains seperti dulu, gerakan filsafat dan seni telah menciptakan ideologi tentang kebingungan yang melengkapi dirinya. Dengan meningkatkan teror di tengah intelejensia, elemen-elemen yang paling membingungkannya dapat berakibat bergabungnya kembali kekuatan-kekuatan dalam level paling dasar: level moral.

Radikal-radikal yang paling pintar sekarang ini berusaha untuk menemukan dasar filsafat bagi praktek radikalnya yang tak koheren. Satu kandidat yang paling jelas untuk membenarkan pendapat ini adalah “gerakan dekonstruksionis”. Bentuk dekonstruksi dapat dimengerti dengan melihat kegagalan organisasi Situationist International (SI) di tahun 1960-an.

Sebagaimana serikat-serikat pekerja dewasa ini merepresentasikan aura militansi saat mereka di masa lampau telah bertanggung jawab atas penggagalan pemogokan sporadis dan aksi otonomus para pekerja, gerakan-gerakan filsafat dan artistik dewasa ini juga merepresentasikan radikalitas semu yang disaat yang sama justru menekan setiap kesadaran aksi radikal yang nyata yang telah mengambil tempat dalam melawan rencana-rencana artistik.

Degenerasi kultur dan spectacle bukan lagi menjadi sebuah kisah baru bagi mereka yang tahu betul bagaimana cara memandang sesuatu. Hal tersebut telah menjadi fokus terpenting dalam gerakan artistik yang paling advance, gerakan yang banyak terinspirasi oleh kerja-kerja Situationist International. Kalau tak ada lagi diskusi umum tentang degenerasi ini, ini semua adalah karena ketertarikan di era ini untuk membuat kesimpulan-kesimpulan akhir menjadi bagian penting dari kerja-kerja mereka dan membuatnya tampil dalam visi mereka sehari-hari. Lingkungan pergaulan artistik tersebut tak dapat lagi melakukan hal ini karena kegagalan gejolak yang muncul di era 1960-an.

Metoda yang digunakan oleh SI mencakup sebuah kehendak untuk menyerang, untuk memperlihatkan kesegaran dalam kajian akademis yang membosankan. “Untuk membawa kekerasan para penjahat ke tataran ide.” SI telah mengetahui bahwa metoda ini dapat bergerak baik melampaui kontrol manapun yang paling lihai saat ini atau membuatnya menjadi sekedar dunia ide yang jelas-jelas spektakular.

Secara alamiah, dekonstruksi memiliki kecenderungan yang telah bergerak semakin jauh ke tataran spektakular. Ada banyak yang akan melontarkan argumen melawan kecenderungan ini, tetapi itu hanya akan mereka lakukan sampai segala kemungkinan yang mereka lihat tersebut menjadi begitu melelahkan. Masalah yang kita miliki saat ini adalah adanya dominasi mereka yang ahli–metoda terkuat yang memang digunakan oleh penguasa saat ini untuk membuat masyarakat tetap berada di bawah kontrol–ditunjang dengan sejumlah besar informasi yang terspesialisasi, yang diproduksi oleh masyarakat kita (industri kata-kata memproduksi kata-kata lebih banyak dari kemampuan seseorang untuk membaca, bahkan apabila seseorang membaca terus menerus selama 24 jam sehari). Dalam situasi ini, sejumlah kecenderungan yang tidak koheren dapat membentengi posisi mereka hanya dengan sekedar membuat teks- teks yang semakin sulit untuk dipahami.

Dekonstruksi dan postmodernisme adalah sebuah produk dari yang cukup baru, yang mengambil keuntungan dari keadaan yang kacau balau dewasa ini. Posisinya sendiri sebagai sesuatu yang paling baru, paling radikal dan menampilkan pemikiran yang nyata, telah berakhir. Dekonstruksi hanya membiarkan dirinya untuk dimengerti dalam terminologinya sendiri. Ia juga meraup kritikusnya, dengan melabeli mereka sebagai seorang dekonstruksionis. Dalam “Against Deconstruction” dideskripsikan bagaimana gramatologi Derrida bermula dengan pernyataan yang tegas tentang lebih pentingnya bahasa tertulis daripada bahasa oral. Pernyataan ini tidak hanya absurd baik dalam terminologi historis maupun dalam terminologi pemenuhan ekspresi, dua terminologi yang dianggap tak penting dalam sebagian besar argumen Derrida. Pernyataan tersebut juga sebagian besar malah melembutkan pembacanya. Ia mengetahui betul bahwa akan ada sebuah seri pernyataan-pernyataan lain yang mengikutinya, ia juga menandai hal ini bukan sebagai konsekwensi logis, melainkan lebih sebagai teater radikalisme. Pernyataan-pernyataan lain susulan tersebut juga dibuat dengan penghapusan oposisi, sama dengan yang diangkat oleh pernyataan awal Derrida.

Dekonstruksi memfokuskan diri pada pembentukan lumpur yang semakin pekat dan dalam. Maka karenanya kami merasa perlu untuk membuat sebuah serangan “yang tidak adil” terhadap gerakan-gerakan yang memusingkan tersebut.

Sebagaimana kapital telah menjadi stagnan dalam kurun sepuluh tahun terakhir ini, metoda rekuperasi belumlah berhasil memanajemeni pertumbuhan stok-stok baru yang inovatif untuk dilemparkan ke pasar sehingga ia hanya mengulang-ulang produk lama dengan label “retro”; para pembicara yang paling vokal dari gerakan radikal yang samar-samar ini (dekonstruksionisme), membelokkan spectacle yang tak beregenerasi ini pada bentuk degenerasi sebagai sebuah spectacle. Tapi ia hanya dapat merekuperasi ide-ide yang paling mudah dibabat, membangun skeptisisme yang buntu ke dalam kebuntuan filsafat dan pada akhirnya juga pada sebuah kebuntuan radikalisme. Fakta bahwa bahasa filsafat menjadi tak berarti bagi para pemikir dewasa ini, ia hanya sekedar menjadi sebuah seri pemikiran yang tak pernah kemana-mana selain hanya sekedar menjadi teks.

Maka tak heran apabila lantas Baudrillard, bersama-sama seluruh gerombolan “gerakan dekonstruksionis” hadir sebagai sebuah respon bagi radikalitas yang paling aktual dewasa ini, yang direpresentasikan oleh organisasi SI pada pertengahan abad lalu. Hal tersebut telah dikemukakan oleh SI sendiri, yang menyatakan bahwa tak seluruh batas-batas masyarakat saat ini telah terkuasai oleh sistem, ide masih dapat menjadi sebuah ancaman bagi fondasinya, bahkan juga bagi sektor akademik dari kapital. Masalahnya, para akademisi sadar akan hal ini dan untuk melawan ini semua, mereka merasa bahwa ada sebuah kebutuhan untuk menciptakan sebuah jenis radikalitas yang abstrak, yang berlomba melawan radikalitas yang eksis secara eksplisit saat ini. Hegel, Marx dan Nietzsche adalah filsuf-filsuf yang paling banyak dimanfaatkan untuk kepentingan ini.

Dengan mengkonversi Marx, Baudrillard dapat kembali pada filsafat Hegel; segala sesuatu yang eksis adalah apa yang dapat dijustifikasi oleh aksi yang juga filosofis. Saat ekonomi pasar terbukti harus dilenyapkan, Baudrillard tak melakukan apapun selain hanya menjual buku-buku yang cocok dibaca di kafe- kafe saat sore datang menjelang.

Bagian terpenting yang perlu juga diperhatikan dari gerakan tersebut adalah bahwa ia tak dapat secara langsung merekuperasi SI sebagaimana para akademisi Marxis merekuperasi ide-ide Marx, membiarkan berlangsungnya “Marxisme untuk semua orang” yang melenyapkan kontradiksi yang menjadi poin penting dari filsafat Marx. SI masih terlalu berbahaya karena secara eksplisit ia menerangkan tentang metoda praksisnya. Pencarian Baudrillard tentang sebuah “ekonomi politik dari sistem tanda” sebenarnya tak lebih dari sebuah usaha untuk mengaburkan usaha Debord yang menerangkan tentang Masyarakat Dunia Tontonan, mengkonversinya menjadi sebuah Dunia Tontonan tanpa aplikasi masyarakat. Kapitalisme bahkan selanjutnya juga menciptakan sebuah “situationisme” yang samar. Jikalau “seluruh konsepsi tentang strategi kelas dipahami sebagai kepemilikan material dan produk kultural”, maka ini semua berbicara tentang strategi kapitalisme. Telah diketahui banyak orang, bagaimana Baudrillard memfokuskan diri untuk melarikan sudut pandang Marx dari paradigma Marxis. Baudrillard mengembangkan sebuah cara untuk menyalahkan “pencipta” kalian atas penderitaan yang kalian alami, sebagaimana menyalahkan Marx atas Marxisme.

Mengutip kalimat-kalimat Nietzsche tentang bagaimana ia begitu mencintai kaum radikal, jika semasa Nietzsche hidup “dunia telah menjadi terlalu sempit” sehingga sebuah free-spirit “harus memasuki rumah filosofis”, saat ini rumah filosofis telah terlalu sempit bagi sebuah free-spirit bahkan untuk sekedar dapat dimasuki.

Aksi-aksi radikal kaum post-strukturalis, dekonstruksionis dan postmodernis hanya akan menjadi radikal apabila dunia memang tak diikutsertakan. Wawasan filsafat telah berulang kali dikerjakan dengan sebuah kepintaran yang tolol sehingga ia tak pernah lepas dari hanya sekedar wawasan berfilsafat. Para poststrukturalis telah menyerahkan diri mereka saat mereka dengan lantang mengklaim bahwa mereka telah menciptakan “sebuah teori baru yang fundamental.”

Berlaku bak selebritis, para filsuf itu menghadapi nihilisme ironis yang juga dihadapi oleh seniman modern atau musisi rock yang mengadopsi sebuah perilaku yang tak berbeda kepada keseluruhan dunia industri kultural, saat mereka memposisikan diri mereka agar tampil sebagai bagian yang paling advance. (Bagi para filsuf, industri kulturalnya adalah universitas yang dapat memproduksi intelektual-intelektual baru yang mengkonsumsi teori-teori “radikal” mereka).

Bintang-bintang abad baru telah lebih dapat memaafkan diri mereka sendiri dibandingkang bintang-bintang abad lampau yang berpura-pura inosens atas apa yang mereka lakukan, dan mereka semua menyatakan bahwa dunia lama telah terlalu sulit untuk ditransformasikan, sehingga tak ada cara lain untuk hidup selain meleburkan diri ke dalamnya.

Sebuah adaptasi dari zine “Nihilis Issue 1.0″

Publikasi ini ditulis oleh Jalu